Cerpen Yudhi Herwibowo

Kelambu

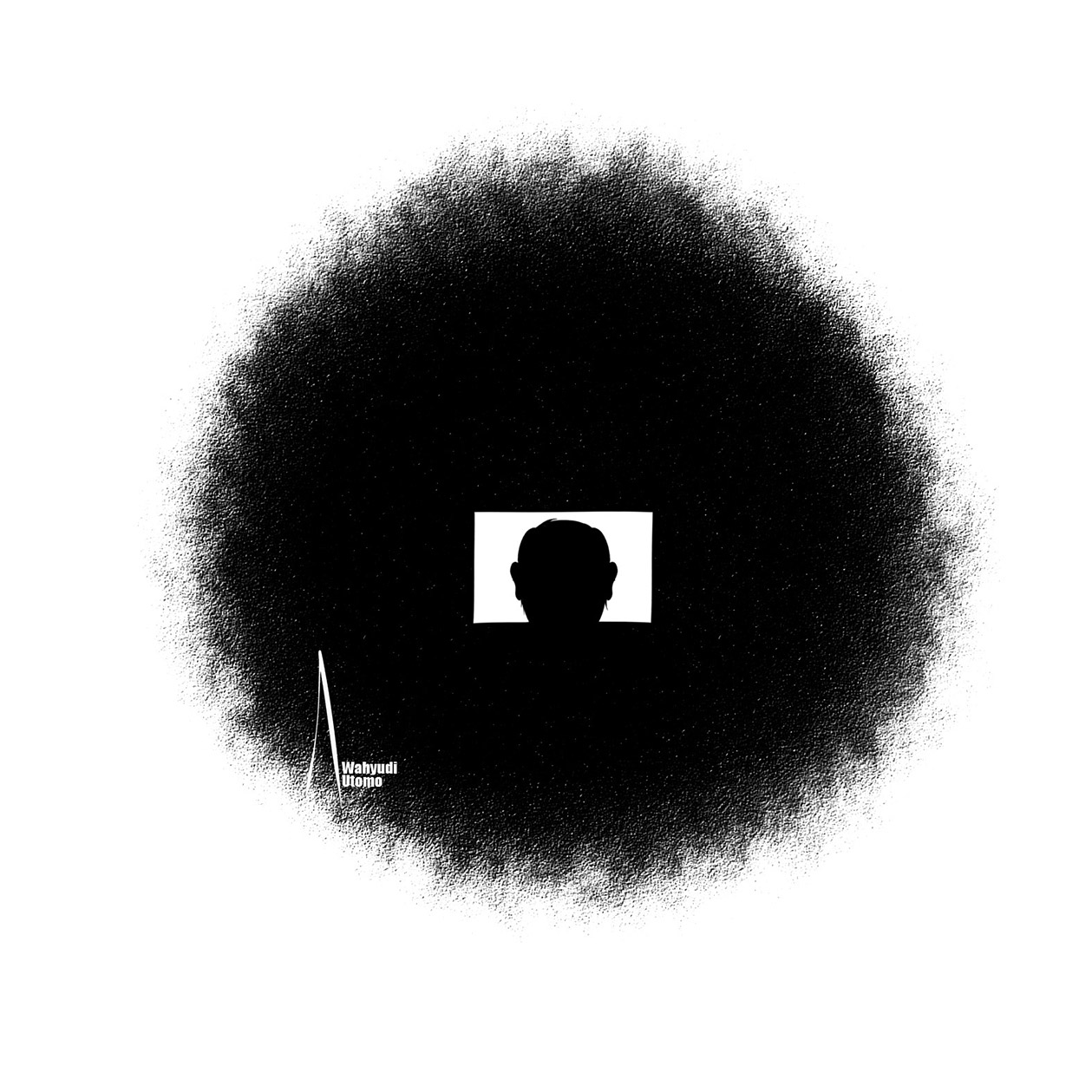

HARI masih bercahaya, tapi kegelapan seperti telah menelanku dalam kepekatannya. Ruangan ini tiba-tiba terasa begitu sesak.

Sungguh, suaranya nyaris tak lagi bisa kudengar.

**

DULU, sewaktu aku belum menikah, pernah ada surat-surat yang datang padaku. Surat-surat yang di tulis ibu dan kakak-kakakku. Mereka kerap mengabarkan keadaan Ayah yang sudah sakit-sakitan.

Aku tak pernah membaca surat-surat itu sampai selesai. Hanya memegangnya, tanganku sudah bergetar hebat. Jadi, yang selalu kulakukan adalah mengambil korek api dan membakar surat itu sesegera mungkin. Api yang melumat dan kertas yang mengabu hitam sedikit bisa menenangkanku.

Sampai kemudian ada surat yang mengabarkan Ayah sudah meninggal. Aku tetap tak menggubrisnya. Kupikir hubunganku dengan mereka semua memang sudah selesai.

Entahlah, kemarahanku seperti tak pernah reda. Aku ingat, sejak Ayah memasukkanku ke rumah sakit jiwa, tak ada dari mereka yang mencoba membelaku. Mereka memang sempat menengokku beberapa kali, tapi kupikir itu hanya sekadar basa-basi.

Sejak itu, keinginanku untuk bertahan hidup terasa menguat. Akan kubuktikan bahwa aku tak akan hancur karena ini semua. Tak lebih setahun, aku bisa meyakinkan dokter bahwa aku sehat. Dan ketika aku diperbolehkan keluar, aku tak lagi pulang ke rumah. Kuhapus jejakku di sana.

Aku tak tahu harus ke mana. Aku hanya mengikuti jalanan yang berlawanan dari arah menuju kotaku. Saat itulah aku masuk ke masa paling pahit dalam hidupku. Hal-hal buruk yang sebelumnya tak pernah kubayangkan: melacurkan diri untuk bertahan hidup. Sampai aku kemudian mendapat kerja dan bertemu dengan suamiku.

Kini, selepas kedatangan kakakku, suamiku berucap pelan, "Kupikir, sudah waktunya kau pulang."

Aku tak percaya dengan ucapannya. Beberapa hari lalu, ia sendiri yang mengatakan aku tak perlu pulang bila aku tak mau.

"Bagaimanapun... ia tetap ibumu."

Aku menggeleng dengan gerakan perlahan. "Dulu, sudah kukatakan padamu bukan, sayapku telah kupatahkan dan aku tak lagi bisa ke mana-mana?"

Suamiku menyentuh tanganku, dan menciumnya dengan lembut, "Kau tak perlu sayap untuk pergi ke sana. Aku yang akan membimbing setiap langkahmu."

**

KAKIKU terasa begitu berat. Ada pengingkaran yang terus memberontak dalam hatiku. Setiap langkahku terasa gamang, seakan menjejak lumpur yang hendak mengisapku. Untunglah suamiku terus ada di sisiku.

Aku bisa berdiri memandang semua yang ada. Ingatanku seperti terlempar pada masa lalu. Aku masih mengingat semuanya. Tak banyak yang berubah dari rumah ini. Pagar berwarna hitam. Pohon perdu yang berjejer di samping. Pintu besar berwarna kusam. Sungguh, aku seperti kembali menjadi gadis kecil yang berlarian ke sana-kemari.

Lalu kulihat kedua kakakku menghampiri. Keduanya menatapku tak percaya.

"Aku bersyukur kau datang," ujar kakak pertama dengan tatapan begitu lega. "Ada yang harus kubicarakan denganmu. Ini ucapan Ibu sebelum ia pergi. Ia meninggalkan pesan yang diucapkannya berkali-kali: ia ingin meminta maaf padamu atas semua yang sudah dilakukannya selama ini."

Kurasakan suara Kakak tercekat, "Ia bahkan ingin... bersujud padamu atas kesalahan-kesalahan itu."

Aku terdiam. Masih mencoba menjadi batu yang keras. Namun entah kenapa, aku malah merasakan ujung mataku mulai terasa basah.

Sungguh, aku mencoba tak menunjukkan reaksi apa-apa. Tapi entah mengapa, bayangan itu, bayangan yang benar-benar ingin kuhapus dari kepalaku selama ini, muncul menyeruak dengan kuatnya. Itu bayang-bayang dari balik kelambu itu, saat Ayah mulai membaringkanku dan aku mulai merasakan rasa perih di selangkanganku.

Saat itu, aku lihat Ibu berdiri di ambang pintu.

Ia hanya diam, dan berlalu.

***