Kisah Perjuangan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang Pernah Tak Tamat Sekolah

Ia mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia.

Penulis: Fidya Alifa Puspafirdausi | Editor: Fidya Alifa Puspafirdausi

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, Rabu (2/5/2018) merupakan Hari Pendidikan Nasional.

Bukan tanpa asalan tanggal 2 Mei dijadikan hari nasional tersebut.

Pada 2 Mei 1889, Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional lahir.

Ia lahir di Yogyakarta dengan nama Suwardi Suryaningrat.

Ki Hajar Dewantara merupakan anak dari Pangeran Keraton Pakualam Yogyakarta.

Ia mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia.

Setelah lulus, ia melanjukan pendidikan ke School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) di Jakarta.

STOVIA merupakan sekolah doketer bumiputer yang kini berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Namun, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menamatkan pendidikannya karena sakit.

Ia memilih menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara.

Ki Hajar Dewantara aktif terlibat organisasi pemuda seperti Boedi Oetomo.

Tokoh nasional ini juga gemar menulis.

Tulisan yang paling terkenalnya adalah als ik een Nederlander (Seandainya Aku Seorang Belanda).

Ia menulis ini karena protes terhadap peringatan 100 tahun pembebasan Belanda dari Spanyol yang dibiayai Indonesia.

Akibat tulisan ini, ia ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada 1913.

Di Belanda, ia kemudian mulai mewujudkan cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi.

Ia ingin bangsa Indonesia memperoleh pendidikan.

Setelah pulang ke Indonesia pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara ingin mendirikan sebuah sekolah.

Ia mempunyai pengalaman mengajar yang kemudian digunkannya untuk mengembangkan konsep mengajar.

Pada 3 juli 1922, Ki hajar Dewantara mendirikan sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa.

Dari sekolah inilah, ia mendapat nama Ki Hajar Dewantara.

Pemerintah Belanda sempat akan menutup sekolah ini pada 1 Oktober 1932.

Namun, rencana tersebut gagal.

Ki Hajar Dewantara gigih memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum pribumi.

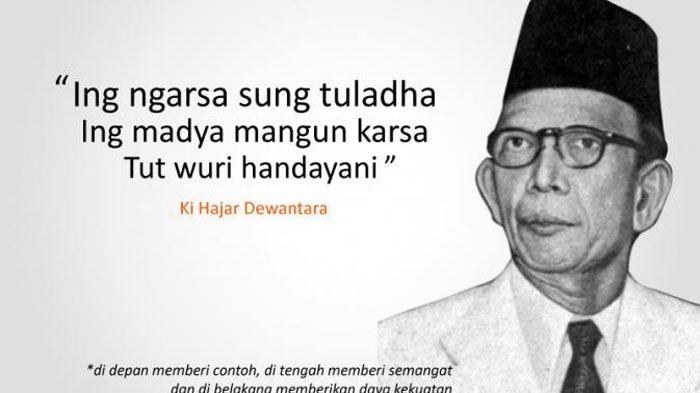

Semboyan yang Masih Dipakai Hingga Kini

Semboyan Tut Wuri Handayani pasti sudah tak asing lagi ditelinga.

Tulisan Tut Wuri Handayani terpampang pada lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sering disematkan pada seragam sekolah.

Lambang Kemendikbud secara resmi telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 6 September 2017, No 0398/M/1977 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013.

Melansir dari laman resmi Kemendikbud, lambang ini berbentuk bidang segi lima yang menggambarkan kehidupan Pancasila.

Di dalam bidang segi lima itu, terdapat semboyan Tut Wuri Handayaniyang digunakan oleh ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya.

Pencantuman semboyan ini merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara.

Hari lahir Ki Hajar Dewantara yang bertepatan pada hari ini, Rabu (2/5/2018), diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Selama memperjuangkan pendidikan bangsa, Ki Hajar Dewantara membuat tiga semboyan.

Tiga semboyan itu adalah Ing Ngarasa Sung Tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan Tut Wuri Handayani (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik).

Di dalam lambang Kemendikbud juga ada belencong menyala bermotif garuda yang merupakan lampu yang khusus digunakan pada pertunjukan wayang kulit.

Belencong inilah yang membuat pertunjukan menjadi hidup.

Baca: Agar ASI Anda Subur dan Lancar, Konsumsi Daftar Makanan Ini

Baca: Cetak Gol ke Gawang Real Madrid, Joshua Kimmich Setara Legenda Bayern Muenchen dan Juventus

Sementara burung garuda yang menjadi motif belencong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri.

Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima yang memiliki arti satu kata dengan perbuatan Pancasilais.

Buku yang terletak di bawah garuda diartikan sebagai sumber bagi segala ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Warna putih yang hampir mendominasi gambar di dalam lambang berarti suci, bersih, dan tanpa pamrih.

Kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.

Sedangkan warna biru yang menjadi dasar lambang berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki padangan hidup yang mendalam atau pandangan hidup Pancasila.